基礎からわかる工数管理で収益性を高める実践ガイド

目次

「気づけばプロジェクトが赤字…」「あの見積もり、なぜ失敗したんだろう?」

プロジェクト型の業務では、こうした悩みがつきものです。その根本原因は、「どの作業に、どれだけの時間がかかったのか」を正確に把握できていないことにあります。現場では「入力が面倒」「どう活かせばいいかわからない」といった声も多く、工数管理の定着は容易ではありません。

しかし、工数管理は単なる「作業記録」ではありません。正しく運用すれば、見積精度の向上・収支の安定化・属人化の防止といった効果をもたらし、組織の生産性を高めるための「経営基盤」となります。

本記事では、工数管理の基本から、現場での実践方法、効率化のポイント、そして継続的に運用するための仕組みづくりまでを解説します。

工数管理を“形だけ”で終わらせず、実際の成果につなげたい方はぜひ参考にしてください。

※ 工数管理に関連する事例については、以下の記事もぜひご参照ください。 工数が利益を溶かす、コンサル・Web受託業の収支管理の核心

なぜ工数管理が重要なのか

工数管理とは、「誰が・どの業務に・どれだけの時間を使ったか」を記録・分析する仕組みです。一見すると単なる勤怠管理の延長のように思われがちですが、その目的はまったく異なります。

工数管理の主な目的は次の3点です。

- プロジェクト収支の把握:原価の主要因である人件費を正確に算出

- 見積精度の向上:過去の実績データを基に、次の見積を高精度化

- 業務のボトルネック可視化:どの工程・担当者に負荷が偏っているかを把握

つまり、工数管理は「時間の見える化」を通して、経営判断と現場改善をつなぐ橋渡しの役割を担っています。

工数管理の基本ステップと運用ポイント

実務で工数管理を定着させるには、次の流れで運用するのが効果的です。

ステップ① タスクの明確化と粒度の統一

プロジェクトをWBSなどで分解し、誰がどの作業を担当するかを明確にします。このとき、作業単位が大きすぎると入力が曖昧になり、小さすぎると手間が増えます。「半日~1日程度で完結する単位」が目安です。

ステップ② 入力ルールの設定

「毎日入力」「週次で集計」「分類コードを統一」など、運用ルールを決めておくことが重要です。チーム全体で基準を揃えることで、データの信頼性が高まります。

ステップ③ 実績と見積の差を確認

入力された工数をもとに、見積との差異を定期的に確認します。差が生じた場合は、その要因を「見積誤差」「仕様変更」「想定外の手戻り」などに分類し、次の改善に活かします。

定着を妨げる課題とその解決策

多くの企業で工数管理が形骸化する原因は、運用に対する“心理的・構造的なハードル”にあります。代表的な課題と、その解決策を見ていきましょう。

| 課題 | 解決策 |

|---|---|

| 入力が面倒・継続できない | スマホ入力や自動計測機能を導入し、作業負荷を軽減 |

| データを活用できていない | 集計レポートやダッシュボードを定例化して共有 |

| 現場に目的が伝わっていない | 「何のために工数を取るのか」を説明し、経営・現場を接続 |

| 正確な入力が行われない | ルールを簡素化し、入力粒度を現場に合わせて調整 |

ポイントは、「正確に」よりも「続けられる仕組み」を優先することです。完璧さを求めすぎると、かえって運用が止まってしまいます。

効率的な管理を実現するツール活用

Excelでの工数管理も可能ですが、規模が大きくなるほど限界が生じます。複数プロジェクト・複数担当者をまたぐ管理には、クラウド型の専用システムを活用するのが効果的です。

ツール導入による主なメリットは次の通りです。

- 入力・集計の自動化:作業時間を削減し、データ精度を維持

- リアルタイムの可視化:進捗や原価を即時に把握

- 予実連携による分析:工数データを収支管理や原価計算と連携

- チーム間の透明性向上:工数・負荷状況を共有しやすくなる

たとえば「LEEAD」のような工数管理・プロジェクト収支管理システムを活用すれば、工数入力・原価集計・予実分析までを一元的に行えます。属人化しがちな業務を可視化し、データドリブンな意思決定を支援します。

LEEADによる実践的な活用方法

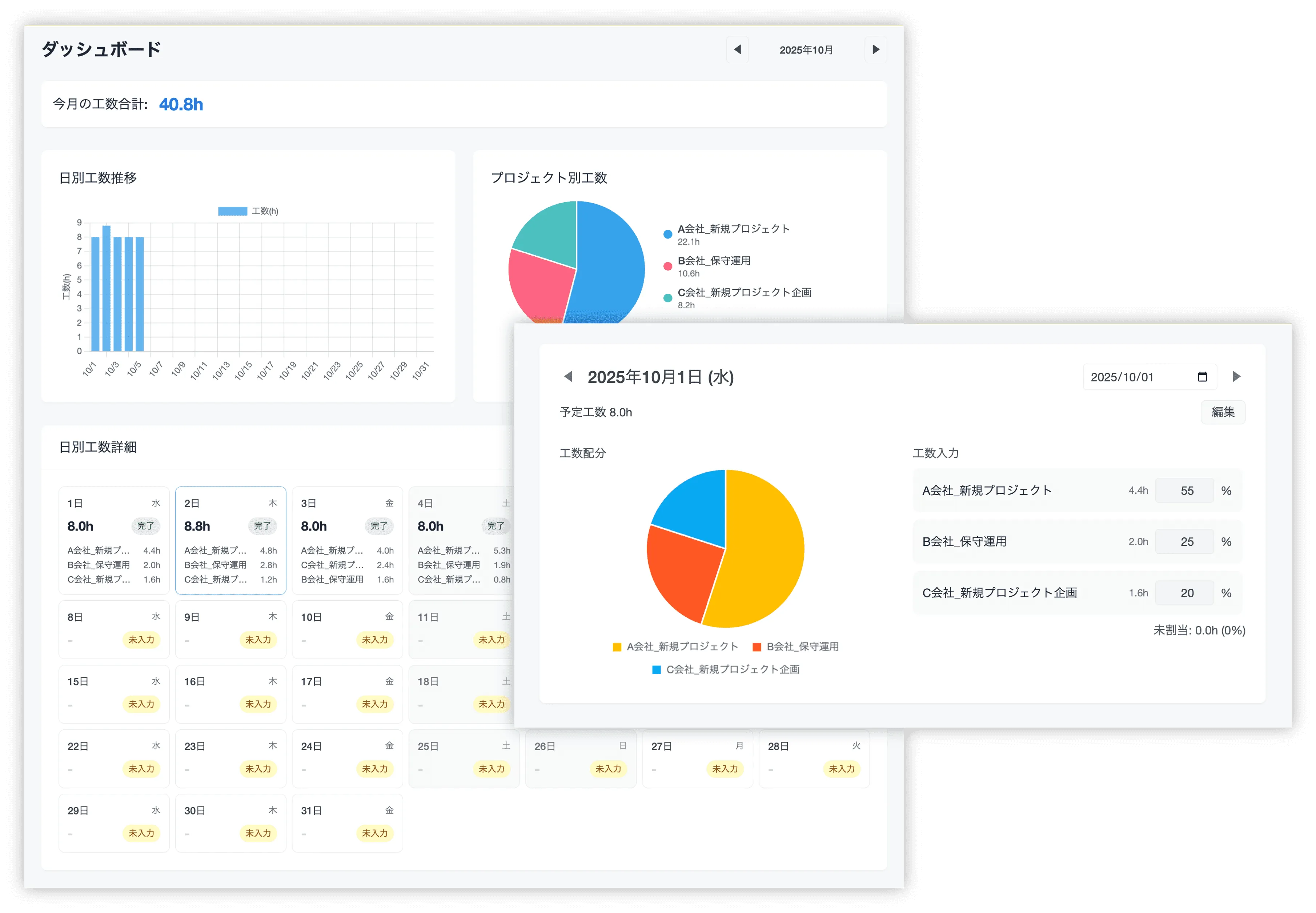

(LEEAD工数管理 - 工数入力画面・ダッシュボード画面)

このたび、従業員が日単位で工数を登録して管理できる「LEEAD工数管理」をリリースしました。

日単位で実績工数を登録できる「LEEAD工数管理」サービスをリリースしました。

このサービスによって、次のような活用が可能です。

- 日々の工数記録の習慣化:直感的に入力できるUI/UXで、従業員自身が日々の正確な工数を登録。

- リアルタイム集計:案件単位・従業員単位での実績工数状況を即座に可視化し、進捗やコストを随時把握。

- 収支管理システムとの自動連携:「LEEAD工数管理」で登録された工数情報を「クラウド型プロジェクト収支管理ツールLEEAD」に自動連携し、計画値との差異を瞬時に把握。

LEEADを活用すれば、工数と収支のリアルタイム把握を同時に実現し、経営と現場の双方で“ズレ”のない意思決定を行える体制を築けます。

まとめ

工数管理の目的は、「数字を取ること」ではなく、改善につなげることです。

入力されたデータを分析し、見積精度・原価意識・稼働配分などを継続的に改善することで、プロジェクトの利益率や組織全体の生産性は確実に高まります。

そのためには、

- 現場が続けられる入力ルール

- 経営が意思決定に活かせる可視化

- システムによる自動化・定着化

この3つを組み合わせた“仕組み化”が欠かせません。

工数管理は、日々の記録の積み重ねから組織の未来を変える取り組みです。属人化せず、誰もが同じ基準で判断できる体制を整え、確かな経営改善の第一歩を踏み出してみてください。

監修:塩塚 丁二郎

早稲田大学卒業後、野村総合研究所でSEとしてキャリアをスタート。2015年に独立し、IoTスタートアップ、音声アプリ開発を経て、PM支援・SI事業を軌道に乗せる。電子契約サービスCloudContractの実装、運用を手掛け、2020年からはプロジェクト会計・フォーキャストに特化したLEEADを運営。現在はDX・AI領域、カフェ店舗運営など、複数の事業を展開している。

株式会社ETVOX 塩塚 丁二郎